Esattamente nel 1923 in Arzignano veniva applicato per la prima volta il processo di concia ai sali di cromo. Il processo ed il suo brevetto ebbero vita negli Stati Uniti alla fine del 1800 ma in Italia arrivò appunto all’inizio del 1900.

Ma come arrivò la conoscenza di tale processo a la sua successiva applicazione?

A rispondere è Giuseppe Meneghini, discendente di una delle più antiche dinastie operanti nel settore conciario.

Sul principio del 1923 un tale Angelo Verza, arzignanese, di ritorno dagli Stati Uniti, confidò al giovane Giuseppe Meneghini (1900-1963), nonno dell’attuale Giuseppe, che aveva visto trattare le pelli con un nuovo composto chimico. Giuseppe Meneghini, risulta essere figlio di quel Luigi già operativo nel settore conciario in Arzignano nell’800 e discendente di una famiglia che esercitava l’arte della concia già dal 1700 a Vicenza e nella sua provincia. Il Verza dunque era stato nel New Jersey ospite dei fratelli emigrati i quali, avendo incontrato fortuna, erano proprietari di una importante industria del cuoio. Da pochi anni in quella conceria si usava con successo il “cromo”, come nuovo conciante. Subito la segnalazione venne presa come una stravaganza d’oltre oceano, ma il Meneghini, incuriosito per i molti vantaggi a cui poteva pervenire indusse il padre a tentare delle prove in via sperimentale nel suo opificio. I risultati pratici non furono alla prima del tutto soddisfacenti, tuttavia, anche se con fatica, giunsero ugualmente.

La conceria Meneghini abbandonò in modo graduale la vecchia concia al tannino vegetale per sviluppare sempre più quella al cromo. Fu la prima in Arzignano e forse in Italia.

Sul finire degli anni ’30 Giuseppe Meneghini, ormai esperto, riuscì a persuadere i cugini Brusarosco, titolari dell’omonima affermata conceria, ad adottare il nuovo processo divenendone socio attraverso un primissimo esempio di cessione di “know-how” tecnologico con l’apporto anche di personale esperto e macchinari innovativi. Bisogna considerare che ad Arzignano, la Guida Elenco dell’Associazione Italiana dell’Industria e del Commercio del Cuoio di Torino del 1907, segnalava ad Arzignano essere operative tre sole “vere” concerie, la Meneghini, la Brusarosco e la Carlotto.

Bisognerà aspettare la fine della seconda guerra mondiale per vedere finalmente questo processo svilupparsi nell’intero comparto conciario di Arzignano permettendo allo stesso di trasformarsi da attività artigianale ad industriale. Tale cospicua scoperta ha provocato una vera e propria rivoluzione dell’antica arte. Da allora la nuova concia prese grande importanza sostituendo sempre più quella al vegetale, soprattutto nella produzione di cuoio morbido da tomaia.

Il moderno processo rese notevolmente più brevi ed anche più facili le operazioni chimiche e tecnologiche, con risparmio di prodotto conciante di origine vegetale. L’insieme di questi fattori e la quasi contemporanea invenzione di macchine speciali quali la spaccatrice, la rasatrice ed il palissone, che permisero di lavorare un maggior numero di pelli, favorirono ed incoraggiarono la diffusione dell’attività.

Al nipote piace ricordare, con un pizzico d’orgoglio, che la storia è sempre stata segnata da uomini i quali, con lungimiranza, entusiasmo, fantasia, perseveranza, impegno ed umiltà, hanno segnato tappe importanti nella vita e nella professione. Il traguardo raggiunto dal nonno è la sintesi di un aforisma di Trilussa che lo stesso aveva fatto suo nella propria condotta imprenditoriale. …..“se insisti e resisti, ….. raggiungi e conquisti”…..

Un’eredità che l’attuale Giuseppe ha perseguito analizzando sempre, nell’affrontare nuovi progetti, a che tappa il proprio percorso professionale fosse arrivato.

Ma com’era il primo processo di concia al cromo?

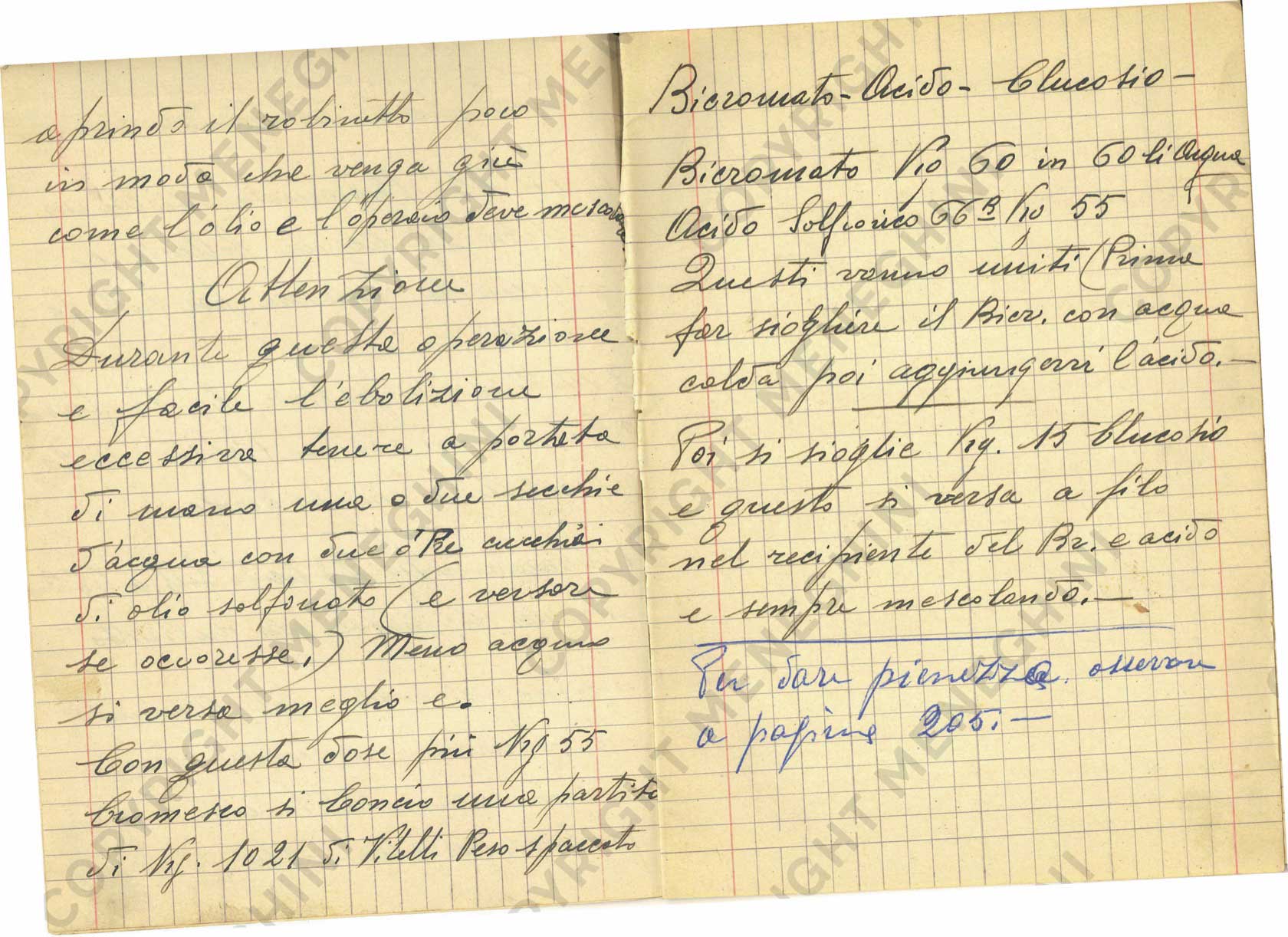

Il metodo di lavorazione, che si potrebbe definire semplice come teoria chimica, lo era tutt’altro dal punto di vista pratico. Si partiva dal bicromato di soda, un sale esavalente e di colore arancio, che si trovava in commercio sotto forma di scaglie deacquificate. Come si sa, il cromo, per esplicare azione tannante nei riguardi della pelle, deve essere ridotto a composto verde, trivalente. I prodotti ad azione riducente usati in precedenza erano la farina bianca, la melassa, il glucosio e la segatura a seconda delle ricette. Gli altri ingredienti erano l’acido solforico, il noto “oio fumante” e l’acqua. L’operazione si effettuava nei primi tempi in grosse bigonce a doghe di legno, le quali venivano regolarmente strinate. Dapprima si scioglieva il bicromato, a cui si aggiungeva molto lentamente l’acido solforico. A tale soluzione, già piuttosto calda, veniva quindi addizionato il riducente ben stemperato. La reazione, calma in principio, diveniva ben presto turbolenta a motivo delle alte temperature e dei gas che si sviluppavano. Di sovente se ne perdeva il controllo e per questo non sempre il prodotto finale risultava essere lo stesso. Si perveniva ad un cromo solfato di colore verde cupo, ricco di aldeidi e di acidi organici. Le formule di concia erano segreto di fabbrica tenute in serbo dai depositari e solo di rado cedute.

Giuseppe Meneghini

Giuseppe Meneghini 1900-1963, nonno dell’attuale Giuseppe Meneghini

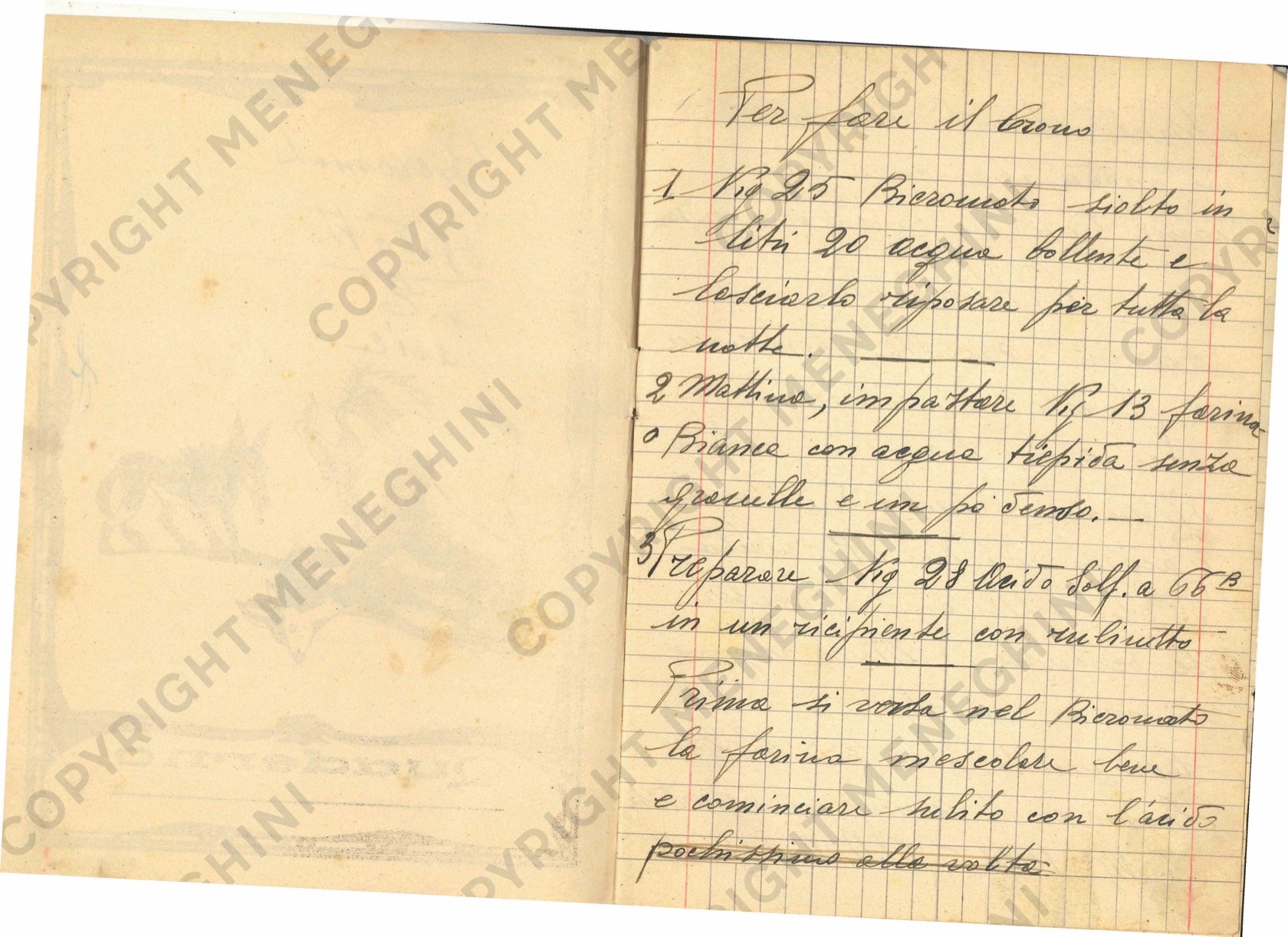

Ecco, a titolo di documentazione, una delle prime formule in uso ad Arzignano.

La ricetta è tratta da un manoscritto autografo di Giuseppe Meneghini, tramandato e gelosamente conservato dal nipote, e serve per la cromatura delle pelli provenienti dai macelli nazionali:

“Porre kg. 25 di bicromato di sodio in 20 litri di acqua bollente.

Lasciare a bagno tutta la notte.

Al mattino impastare kg. 13 di farina bianca con poca acqua tiepida.

Nel frattempo preparare kg. 28 di acido solforico a 66 Bè in un recipiente munito di rubinetto.

Versare l’impasto di farina nella soluzione di bicromato e mescolare, poi, aprendo di poco il rubinetto, far scendere lentamente l’acido, come fosse olio, continuando a mescolare.

Tenere a portata di mano uno o due secchi d’acqua fredda (ai quali si saranno aggiunti due o tre cucchiai di olio solfonato) per eventuale diluizione in caso di reazione violenta o ebollizione”.

“La soluzione cromica ottenuta serve per la concia di kg. 1021 di pelli peso spaccato e va aggiunta in due riprese a distanza di mezz’ora una dall’altra”.

Nel 2021 l’omonimo nipote, figlio di Luigi (Luigino) titolare della Conceria Giumen, con lo stesso spirito pioneristico che fu un punto di forza della propria famiglia, si fece promotore, supportando operativamente nella zona di Arzignano, lo sviluppo di un brevetto di concia innovativo con l’utilizzo della zeolite come prodotto conciante. Anche in questo caso, dopo iniziali difficoltà di messa a punto del processo conciante, la Bioprotech Italia, proprietaria del brevetto, riuscì ad introdurre questo nuovo processo nel mercato, trovando come soluzione finale per lo sviluppo commerciale, un accordo di cessione del brevetto ad una multinazionale del settore. Così facendo un altro componente della famiglia Meneghini, dopo cent’anni, ha permesso al settore conciario di evolversi ancora con un processo conciante innovativo ed ecologico come lo fu quello al cromo all’inizio del secolo scorso. Lo stesso Giuseppe, attento al risvolto dell’eco sostenibilità dell’intero processo conciario e dei suoi residui, ha sviluppato precedentemente processi che hanno permesso l’utilizzo di alcuni scarti in altri settori fra i quali: quello cartario attraverso una collaborazione con un partner che ha permesso la realizzazione di una carta innovativa brevettata (con il 25% di pelle) attualmente utilizzata da molti brand nel settore della moda per i propri imballaggi e quello dei biopolimeri, sempre con un primario partner, con la creazione di una gamma di biopolimeri con incluso fino al 50% di residui di pellame.

Altri progetti sono allo studio e all’analisi della loro fattibilità. Ma questa è un’altra storia…..

(Alcuni passi del testo sono stati tratti dal libro “L’arte della Concia” di Fernando Zampiva, Egida Edizioni, stampato nel 1998)